EN

EN

“孔子的故事”线上课程共分四期,分别为勤学篇、思辨篇、仁爱篇、诚信篇。今天向大家推出课程第三期《孔子的仁爱思想》。

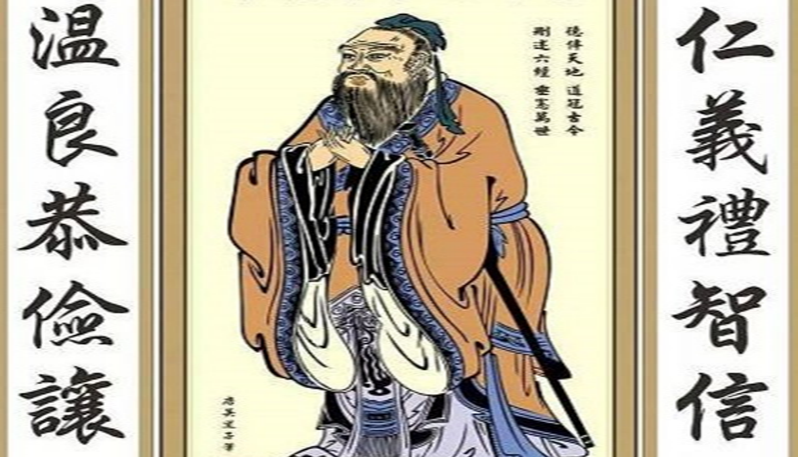

孔子(公元前551年9月28日-公元前479年4月11日),子姓,孔氏,名丘,字仲尼,鲁国陬邑(今山东省曲阜市)人,祖籍宋国栗邑(今河南省夏邑县),中国古代伟大的思想家、政治家、教育家,儒家学派创始人、“大成至圣先师”。

孔子开创私人讲学之风,倡导仁义礼智信。有弟子三千,其中贤人七十二。曾带领部分弟子周游列国十四年,晚年修订六经(《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》)。去世后,其弟子及再传弟子把孔子及其弟子的言行语录和思想记录下来,整理编成《论语》。该书被奉为儒家经典。

孔子是当时社会上最博学者之一,在世时就被尊奉为“天纵之圣”“天之木铎”,更被后世统治者尊为孔圣人、至圣、至圣先师、大成至圣文宣王先师、万世师表。其思想对中国和世界都有深远的影响,其人被列为“世界十大文化名人”之首。随着孔子影响力的扩大,祭祀孔子的“祭孔大典”一度成为和中国祖先神祭祀同等级别的大祀。

孔子的“仁爱”思想要求大家爱自己、爱他人、爱社会,四海之内皆兄弟。这是孔子思想表现出来的一种大爱。孔子把“爱人”做为社会的准则和人们约束自己的规范。在当时的社会引起了重要的影响。孔子认为,要实现“爱人”,要遵循“忠恕”之道,就是“己所不欲,勿施于人”的要求。《中庸》引孔子的话说:“仁音,人也,亲亲为大。《论语。学而》:“有子曰:…’孝弟也者,其为仁之本与。都说明了在社会中我们要作到“老吾老以及人之老”、“幼吾幼以及人之幼”。得把“已所不欲勿施于人”,“已欲立而立人,已欲达而达人”的“忠恕之道”作为“为仁”的准则。这样才能更好的培养个人的优秀品格。

仁爱思想,可在一定程度上发挥正本清源、振衰除弊的功能。孔子修身爱人的思想,理学家道德自律和爱人如己的观念,从人的自我完善意义上讲,具有个人安身立命之本的意义;就其更大的目标而言,可使社会完善、天下太平,陶冶良好的社会风气。结合新形势倡导儒家伦理、仁学思想,可使儒家注重修己爱人、强调设身处地为他人着想、讲求自省慎独、以礼待人、讲信用和尊重别人的精神发扬光大,从而对解决社会问题起到积极作用。

|

上一条:线上云课堂:孔子的故事(二)

下一条:沛县博物馆观众调查报告 (2021年度) |

返回列表 |